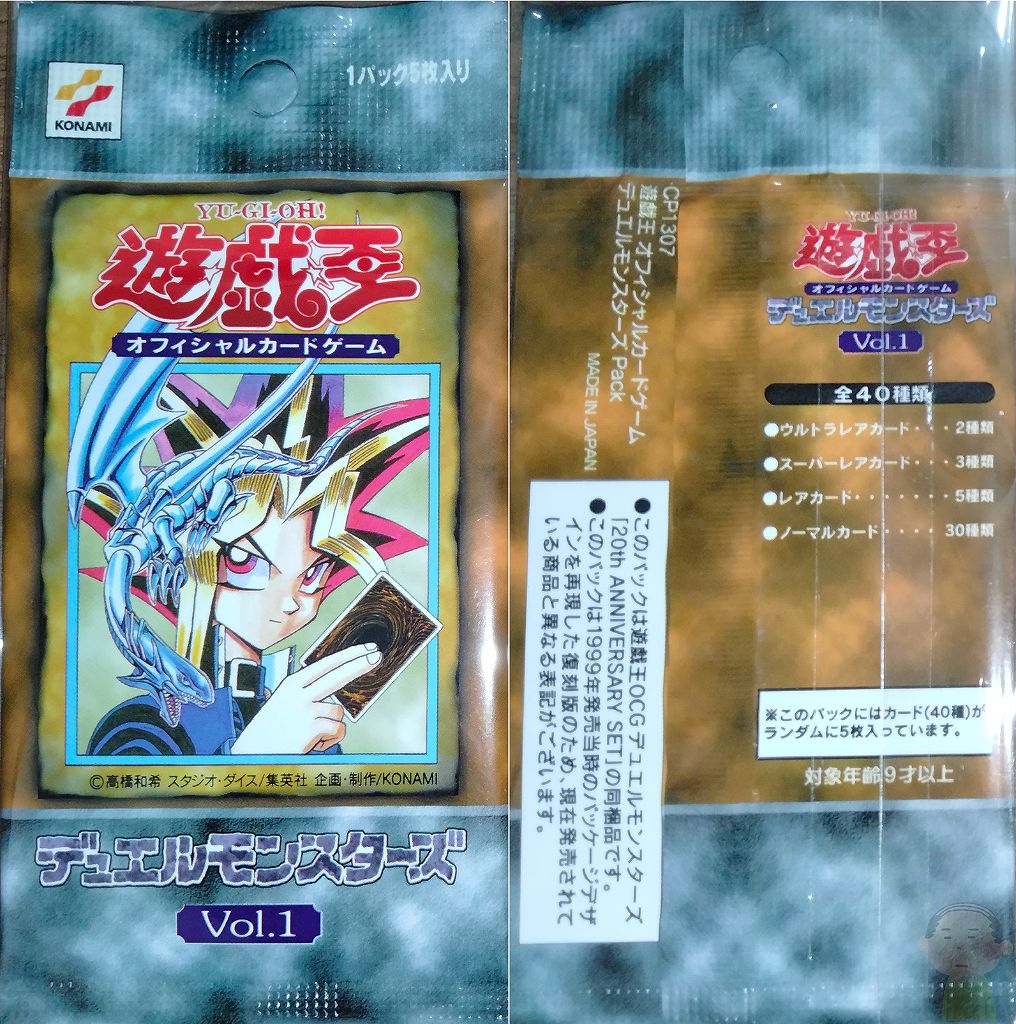

第1弾ブースター

『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ Vol.1』

※復刻版【ブースターパック第1弾の発売日】

1999年2月4日(木)

>公式サイト商品一覧<【定価】

150円(税込)【私が購入した価格】

890円 ※復刻版

購入年月:2023年3月【購入場所】

PayPayフリマ

歴史(発売当時)

「遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム(遊戯王OCG)」とは、高橋和希の漫画「遊☆戯☆王」に登場する架空のカードゲーム「マジック・アンド・ウィザーズ」(アニメ版は「デュエルモンスターズ」)をモチーフにして、コナミデジタルエンタテインメントが製作、販売しているトレーディングカードゲーム。本作は日本国外にも展開しており、2009年7月7日にはギネス・ワールド・レコーズに「世界で最も販売枚数の多いトレーディングカードゲーム」として認定されている。

1999年2月4日(木)

遊戯王OCG第1弾となる「ブースターパックVol.1」が発売。以降、2000年1月27日発売のVol.7まで、およそ2カ月に1回のペースで新弾が発売された。

1999年2月21日(日)

ゲームボーイ用ソフト「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」の全国大会が東京・銀座にて開催。参加者特典(女剣士カナン)や、大会入賞者(優勝:カオス・ソルジャー、準優勝:ゼラ、3位:スーパー・ウォー・ライオン、4位:デビルズ・ミラー※全てステンレス製)に、OCGのカードが配布された。

1999年3月1日(月)

遊戯王OCGのカードダス販売版「BOOSTER1」が発売開始。収録内容はVol.1のカードからピックアップされており、Vol.2以降のブースターパック発売後にも同様にカードダス版が発売されている。

1999年3月18日(木)

遊戯王OCG初の構築済デッキセット「STARTER BOX」が発売。同セットにはデッキの他、デュエルフィールドや電卓などがセットとなっていた。

1999年8月26日(木)

東京ドームにて、初の遊戯王OCGの全国大会、そしてゲームボーイカラー用ソフト「遊戯王デュエルモンスターズII 闇界決闘記(ダークデュエルストーリーズ)」の全国大会が同時開催される予定だったが、あまりにも多くの来場者が集まり会場が大混雑し中止となった。※詳細は後述「当時のエピソード 東京ドーム事件」にて

2000年4月20日(木)

ブースターパック「Magic Ruler -魔法の支配者-」が発売。これまで(Vol.7まで)のナンバリングとは異なり、(記念パックを除き)パックにタイトルがつくようになった。また後に、これより前にリリースされたカード群を「1期」、これ以降を「2期」「3期」…と、時代別に分けられるようになった。

対戦方法

▼勝利条件▼

相手のライフポイントを0にする(初期8000/上限無し)。

相手のデッキが0枚で、ドローしなければならない時にドローが出来ない。

各種カード効果に記載の勝利条件を達成する。

▼デッキ構築ルール▼

デッキ枚数は40枚~60枚。同名カードは3枚まで。エクストラデッキは0枚~15枚、融合,シンクロ,エクシーズ,リンクモンスターで構築する。それぞれ公式大会の場合は禁止・制限カードの規定を守る。

▼対戦に必要な備品▼

ライフカウンター

▼ゲーム開始準備▼

①お互いのデッキをシャッフル。

②ジャンケンをして勝者が先攻・後攻を選択。

③デッキからカードを5枚を引く(初期手札/マリガンなし)。

▼ゲーム開始の掛け声▼

決闘(デュエル)!

デュエルスタート!

>TCG別 スタート掛け声一覧<

▼各フェイズ▼

①ドローフェイズ

デッキからカードを1枚引く(ドローする)。

※先攻プレイヤーの1ターン目はドローできない

②スタンバイフェイズ

「スタンバイフェイズに~する」と記載されているカードの効果処理を行う。

③メインフェイズ1

以下を可能な限り、好きな回数、好きな順番で行う。

▼モンスターの召喚▼

手札から任意のモンスター1枚を、表側攻撃表示「召喚」(縦向き)または裏側守備表示「セット」(横向き)でメインモンスターゾーンに出す事ができる。これを「通常召喚」と呼ぶ。通常召喚時には自分フィールド上の別モンスターを、通常召喚するモンスターのレベルが5以上6以下の場合は1体、レベル7以上の場合は2体リリース(=墓地へ送る)する必要がある。他モンスターをリリースして通常召喚する事を「アドバンス召喚」とも呼ぶ。通常召喚(召喚/セット/アドバンス召喚)は全て含めて1ターンに1回しかできない。

通常召喚の他に、カードの効果によってモンスターをフィールドに出す事を「特殊召喚」と呼ぶ。特殊召喚は条件を満たしていれば1ターンに何回でも行う事が可能。特殊召喚時はカードに特別な記載がない限り、表側攻撃表示か表側守備表示でフィールドに出す。

メインモンスターゾーンに出せるモンスターは最大で5体まで。

▼表示形式の変更▼

自分フィールドにいる各モンスター1体ごとに1ターンに1回まで、表示形式(攻撃表示[縦向き]/守備表示[横向き])を変更する事ができる。フィールドに出たばかりのモンスターはそのターンに表示形式を変更する事はできない。

セット(裏側守備表示)されているモンスターを攻撃表示に変更する場合は表側攻撃表示となる。これを「反転召喚」と呼ぶ。

▼カード効果の発動▼

自分フィールドにあるカードの起動効果を発動する。

▼魔法カードのセット・発動▼

魔法カードは、魔法&罠ゾーン(フィールドゾーン)に表向きで出して効果を発動、または裏向きでセットする事ができる。セットしたカードはそのターンに発動する事はできない。魔法&罠ゾーンには(魔法と罠全てあわせて)5枚まで、フィールドゾーンには1枚まで配置可能。可能であれば1ターンに何枚でも使用可能。各魔法カードの詳細は以下。

・通常魔法…発動して効果処理が終わったら墓地へ送られる

・永続魔法…発動後も魔法&罠ゾーンに残り続け効果を発揮し続ける

・装備魔法…発動後も魔法&罠ゾーンに残り続け、1体のモンスターに効果を与え続ける

・フィールド魔法…専用フィールドゾーン(魔法&罠ゾーンとは別)に置かれ、フィールドに残り効果を発揮し続ける。自分フィールドゾーンに1枚までしか出せず、新しいフィールド魔法を使用した場合、古いフィールド魔法は墓地へ送る。

・速攻魔法…発動して効果処理が終わったら墓地へ送られる。相手ターンでも発動する事ができるが、相手ターンで発動する場合はあらかじめ魔法&罠ゾーンにセットしておかなければならない。

▼罠カードのセット・発動▼

罠カードは、魔法&罠ゾーン(フィールドゾーン)に裏向きでセットする事ができる。セットしたカードはそのターンに発動する事はできない。魔法&罠ゾーンには(魔法と罠全てあわせて)5枚まで配置可能。可能であれば1ターンに何枚でも使用可能。各罠カードの詳細は以下。

・通常罠…発動して効果処理が終わったら墓地へ送られる

・永続罠…発動後も魔法&罠ゾーンに残り続け効果を発揮し続ける

・カウンター罠…カードの発動に対して発動する罠カード。発動して効果処理が終わったら墓地へ送られる

④バトルフェイズ

※先攻プレイヤーの最初のターンにはバトルフェイズは行えない

バトルフェイズは以下のステップの流れで処理を行う

(1)スタートステップ

ターンプレイヤーがバトルフェイズに入る宣言を行う。

(2)バトルステップ

自分フィールド上の表側攻撃表示モンスター1体を選び、攻撃目標となる相手フィールド上のモンスター1体を選んで攻撃宣言を行う。相手フィールド上にモンスターがいない場合のみ、相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。基本的に攻撃はモンスター1体につき1度まで。

バトルステップ中に攻撃モンスターと攻撃目標モンスターを選択して攻撃宣言後、カード効果などで攻撃目標モンスターがいなくなったり新たなモンスターが出現した場合は「巻き戻し」が発生する。ターンプレイヤーは新たに攻撃目標を選びなおす事ができる。このとき攻撃自体を取りやめる事もできるが、取りやめた場合このターンそのモンスターでは再度攻撃はできない。

(3)ダメージステップ

以下、各ケースでの戦闘ダメージ計算を行う。

・相手攻撃表示モンスターへ攻撃した場合…攻撃力同士を比べ、相手モンスターの攻撃力より自分モンスターの攻撃力が高かった場合は相手モンスターを破壊して墓地へ送る。上回った攻撃力分の数値をダメージとして相手のライフポイントに与える。攻撃力が同じだった場合は両方のモンスターを破壊して墓地に送る。ライフポイントへのダメージはない。相手モンスターの攻撃力の方が高かった場合は、自分モンスターを破壊して墓地へ送る。上回った相手モンスターの攻撃力分の数値がダメージとして自分のライフポイントから引かれる。

・相手守備表示モンスターへ攻撃した場合…攻撃モンスターの攻撃力と相手守備表示モンスターの守備力を比べ、攻撃モンスターの攻撃力が高かった場合、相手モンスターを破壊して墓地に送る。お互いのプレイヤーにダメージはない。自分モンスターの攻撃力と相手モンスターの守備力が同じだった場合、どちらのモンスターも破壊されずフィールドに残り、ダメージもない。自分モンスターの攻撃力より相手モンスターの守備力の方が高かった場合、どちらのモンスターも破壊されずフィールドに残り、上回った守備力分の数値がダメージとして自分のライフポイントから引かれる。

・相手プレイヤーへ攻撃した場合…相手フィールド上にモンスターがいない場合のみ、相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。自分モンスターの攻撃力分のダメージを相手のライフポイントに与える。

※ダメージステップではダメージ計算が始まってからのカードの使用や効果の発動は制限され使用できない。ダメージ計算が始まるまでは攻撃力や守備力を増減させる効果を持つカードと、カウンター罠は発動が可能。また、攻撃目標がセット(裏側守備表示)のモンスターだった場合、そのモンスターをリバース(表側に)し、その効果の発動と処理はダメージ計算を行った後に行う。

(4)エンドステップ

バトルステップとダメージステップを繰り返し、攻撃させたいモンスターがいなくなったらエンドステップに移行する。ここでバトルフェイズ終了を宣言するとメインフェイズ2に移行する。

⑤メインフェイズ2

「メインフェイズ1」と同じ事ができる。ターン中の効果や回数制限などはメインフェイズ1から引き継がれる。

⑥エンドフェイズ

手札が7枚以上ある場合、6枚になるように捨てる。

⇒相手のターンへ

↓↓チェーンについて↓↓

「チェーン」とは、魔法や罠カードなどの応酬をスムーズに解決するためのシステム。カード効果はチェーン発動(そのカード効果に対応して発動)する事によりチェーンに積まれていき、後に乗ったものから先に解決をしていく。

また各カードには、以下スペルスピードが設定されており、スペルスピードが遅いものは、早いカードの効果に対してチェーン発動が出来ない。

スペルスピード1(どの発動に対してもチェーン発動できない)…通常魔法、装備魔法、フィールド魔法、永続魔法、儀式魔法、効果モンスター

スペルスピード2(スピード1,2にチェーン発動可能)…速攻魔法、通常罠、永続罠、効果モンスター(誘発即時効果)

スペルスピード3(どのスピードに対してもチェーン発動可能)…カウンター罠

特徴

世界的に有名なトレーディングカードゲームのひとつ。

基本ルールは簡単だがテキストが難しいカードゲームの代表格。カードに書いてある内容だけではプレイが困難で、後に公式から発表されてようやく理解できるカードが複数あった事から、KONMAI語やコナミテキストなどと揶揄された。

また、カードサイズ自体が小さくて、テキストの長いカードが多くなったことから、文字が小さすぎて読みにくい、読みたくないとの声もあがっている。

エピソード

Vol.1発売当時

遊戯王OCG第1弾となるVol.1には、ウルトラレアの「ブラック・マジシャン」と「暗黒騎士ガイア」が収録されていたが、この2枚以外のモンスターカードは全てノーマルカードでレベル4以下、攻撃力1200以下、守備力1000以下のものとなっていた。

また、効果モンスターの収録はなく全てバニラモンスターとなっており、アドバンス召喚のルールも存在しなかったため、攻撃力と守備力が高いモンスターがシンプルに強かった。

ブラックホールや落とし穴などの強力な除去カードもレアリティがスーパーレアと高かったため、レアリティが高いカードをいかに持っているかという事が勝敗に直結した。

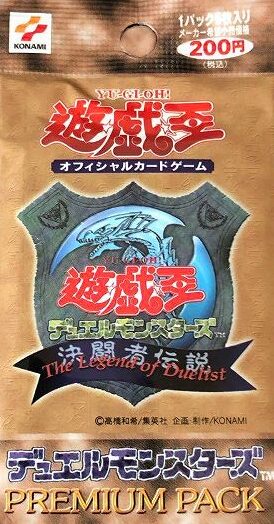

東京ドーム事件

1999年8月26日、東京ドームにて「遊戯王デュエルモンスターズII 闇界決闘記 決闘者伝説 in TOKYO DOME」(ゲームボーイソフトとOCGの全国大会)が開催される予定だったが、運営の予想をはるかに上回る来場者が集まってしまい、イベントは中止となった。

多くの方が来場した原因となったのが、当日会場限定で販売されると告知されていた遊戯王OCGのカードパック「PREMIUM PACK 1」の存在であった。

少年ジャンプを持参した人なら誰でも参加できるという緩い入場条件だったため、この限定パックを求めて、全国から東京ドームに人が詰めかけ(推定4~5万人)、すぐに会場に入れなくなり入場規制がかかった。

運営の想定していた来場者数をはるかに超え、限定パックの販売スペースもごくわずかしか設けていなかったため、販売開始時に販売スペース周辺に一気に人が押し寄せて会場内は大混乱。

この事態を抑えるために2時間近くにわたって販売を先延ばしにして事態の収拾を図ったが、結局収集はつかずパックの販売は中止に。

しかし炎天下のなか、何時間も待たされた挙句、販売中止となってしまったため、来場者たちが大激怒。会場は機動隊が出動するレベルの大騒動が起こってしまった。一部の来場者たちの怒りは収まらず、その日の夜になっても会場に残り、主催側に抗議を続けていたという。

この騒動により、メインイベントであった全国大会も打ち切りに。翌日メディアなどでも取り上げられ大きな問題となった。

「PREMIUM PACK 1」は後日、来場者限定で通販により販売されたのだが、通販の条件は「当日会場に来場していた証拠になるものを返送する」となっており、遊戯王の初期テキストのようにかなり曖昧なものだったため、東京ドームのチラシでもOKという抜け道だらけのものであったという。

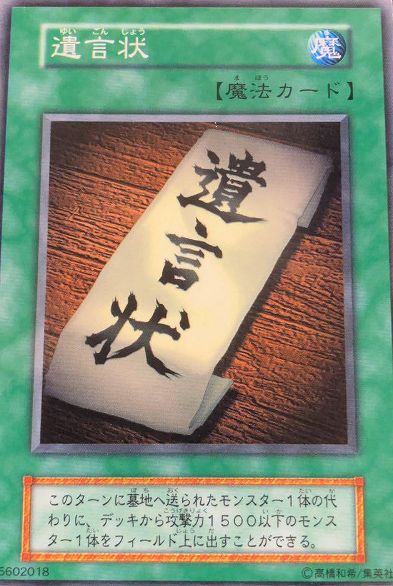

遺言状エクゾ

「遺言状」という、後にエラッタ(1回のみにテキスト修正)されたぶっ壊れカードを使用して、エクゾディアを揃えて勝利するデッキが、遊戯王OCGの発売年に猛威を振るった。

「遺言状」を使用したターンに、デッキに3枚ずつ計6枚入っている「黒き森のウィッチ」または「クリッター」のいずれか1枚を、相手攻撃表示モンスターにわざと負けるように攻撃し、遺言状の効果で新たに次の「黒き森のウィッチ」または「クリッター」を出し自爆特攻を繰り返す。そうすると「黒き森のウィッチ」「クリッター」の墓地に置かれた時のサーチ効果によりデッキからエグゾディアパーツを手札に持ってくることができ、最大5回自爆特攻を繰り返すだけでエクゾディアが手札に揃って勝利となる。

このデッキやギミックは「遺言状エクゾ」や「遺言状ループ」と呼ばれ、その理不尽な強さから「攻撃表示でモンスターを召喚したら負ける」「遺言状を先に書いた方が勝ち」と言われるほどの、環境最初期の最強デッキとして名をはせた。

またこのデッキは「キャノンソルジャー」「ブラックホール」「死者への手向け」などが採用されており、相手のモンスターがいなくても、自力で自分のモンスターを墓地に送りループを始動させることができた。

ハンデスなどでエクゾディアパーツが捨てられた場合の対策として、遺言状使用後にキャノンソルジャーでモンスターを連続で射出して勝利するサイドプランも搭載されていた。

リンクショック

東京ドームでの販売中止など、過去にインパクトがある出来事はいくつかあったが、このリンクショックほど遊戯王OCGの存在自体を揺るがした出来事は無い。

リンクショックとは、2017年に発表された遊戯王OCGの大幅なルール変更に伴う一連の騒動、混乱の事。

当時、ペンデュラム召喚での大量展開が強かったため、公式がそれを抑制するために「エクストラデッキのモンスターは原則エクストラモンスターゾーンにしか特殊召喚できない」という、とんでもないルール変更をした事により、ペンデュラム関係なく既存のデッキほぼ全てが影響を受け、エクストラデッキから展開する多くのデッキが使い物にならないくらいの弱体化を受ける事となった。

自分が使用していたデッキが全て一気に使い物にならなくなるプレイヤーも多く、そのまま遊戯王を引退するというプレイヤーも少なくなかった。

また、ルール変更によるカードの弱体化や引退プレイヤーのカード処分などにより、カードショップへの買取が殺到。遊戯王の買取停止を行うカードショップも増え、遊戯王カード全体の相場が下落した。売上も極端に低下し、閉店を余儀なくされたカードショップも存在している。

その後のルール変更で、融合・シンクロ・エクシーズはメインモンスターゾーンにも特殊召喚できるように緩和されたが、当件は遊戯王OCGに大きな傷跡を残すかたちとなった。

⇒Amazonで「遊戯王 ブースターパック vol.1」を検索

コメント