第1弾ブースターパック

『ドレッドノート ブースターパック Chapter1 神をも恐れぬ者たち』

【第1弾パックの商品情報】

発売日:2015年5月28日(木)

価格:319円(税抜)※発売当時の価格【私が保存用を購入した価格】

300円(税込)

購入年月:2023年9月

購入場所:ネット・通販

当時の歴史

ドレッドノートとは、KADOKAWAとグループSNEが共同開発し、2015年に発売されたトレーディングカードゲーム。略称は”ドレノ”。本格TCGとしてリリースされ賞金制大会が開催されていたが、リリースから2年で商品展開終了となっている。

【世界観】

『ドレッドノート』の舞台は現代。

とある実験をきっかけに情報を具現化できる能力を持つ能力者『キャスター』が出現。

彼らは幾多の実験の果て、人々に永き間伝承された情報である『神話の神々』を具現化し、様々な場所、状況で同じキャスターを相手にその力をふるう。

超常存在である神話の神々『ドレッドノート』を従えるキャスターたちの日々の戦いをモチーフとしたのが本TCGである。

2015年2月17日(火)

KADOKAWA本社ビルにて、KADOKAWA&グループSNE 完全新作カードゲーム『ドレッドノート』の発表会が行われた。メディアや各地のショップ店員など、発表会の参加者で試遊会が行われた。

2015年5月2日(土)~

ドレッドノート開発陣による全国ティーチングツアーがスタート。初日は東京都の『一刻館 町田店』『アメニティードリーム 町田店』で開催され、参加者には体験デッキペーパーやオリジナルカードローダー等が配布された。同時期に店舗主体の体験会も開催されていた。

2015年5月28日(木)

ドレッドノート第1弾となる『ドレッドノート ブースターパック Chapter1 神をも恐れぬ者たち』(税抜319円)と『ドレッドノート スターターデッキ 紅蓮ノ剱/蒼穹ノ盾』(税抜1500円)が発売開始。

2015年7月19日

ドレッドノート初の大型大会『Championship 2015 東京』(同年に名古屋・大阪でも開催)がパシフィコ横浜で開催され、会場には600人近くのプレイヤーが集まった。上位入賞者には最高30万円の賞金が与えられるほか,2016年3月に東京で開催される決勝大会『GrandChampionship 2015』への出場権が贈られた。

2015月08月27日(木)

ドレッドノート第2弾となる『ドレッドノート ブースターパック Chapter2 トワイライト・ハウリング』が発売開始。

~~~

2017月2月9日(木)

ドレッドノート第8弾、そして本TCG最終弾となる『ドレッドノート ブースターパック Chapter8 ジャッジメント・デイ』が発売開始。

2017年4月20日(木)

ドレッドノートの商品展開が2017年4月をもって終了するとの発表が行われた。同じタイミングで同社のTCG『アンジュ・ヴィエルジュ』の商品展開終了の発表も行われた。

2017年6月30日(金)

2017年7月3日の最終更新をもって公式サイトの更新が終了。大会やルールサポート等も終了となった。公式サイトは2018年3月末日をもって公開終了となった。

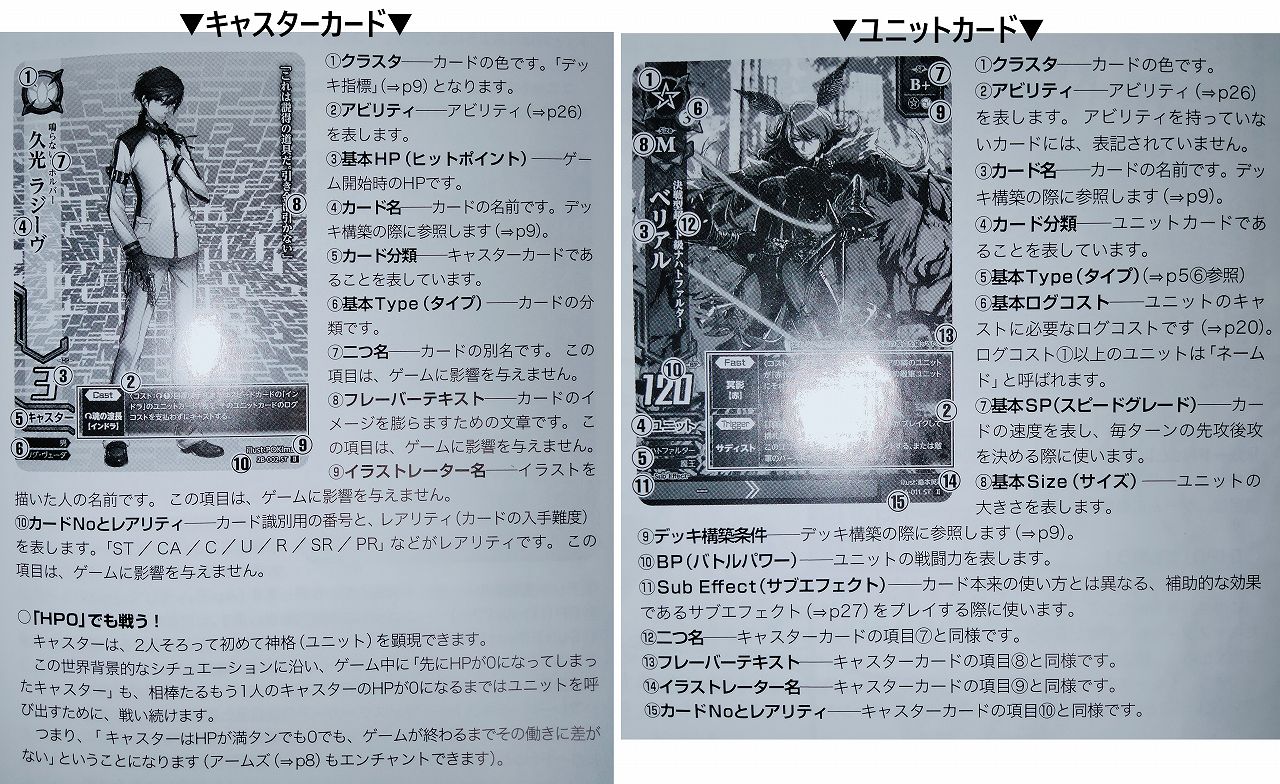

対戦方法・ルール

▼勝利条件▼

相手の全キャスターのHPが0になる。お互いのプレイヤーが同時に0になった場合は引き分けになる。

▼デッキ構築ルール▼

異なるカード名のキャスターカード2枚と、そのキャスターが持つ色(デッキ指標)にのっとったカードで構築したデッキ50枚。同名カードは4枚まで。

(キャスター2枚のデッキ指標が[黄]と[黄]の場合、[黄]と[黄黄]と[なし]のデッキ構築条件を持つカードをデッキに入れられる。キャスター2枚が[黄][青]の場合は、[黄][青][黄青][なし]のデッキ構築条件を持つカードをデッキに入れられる。)

▼対戦に必要な備品▼

特になし

▼ゲーム開始準備▼

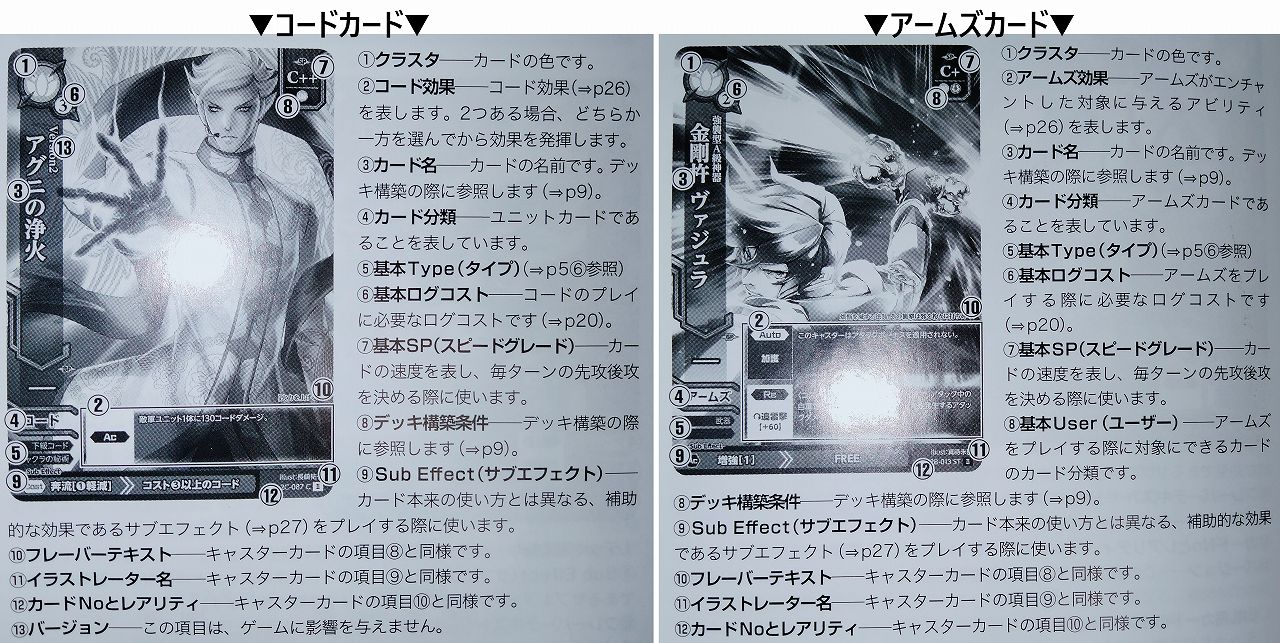

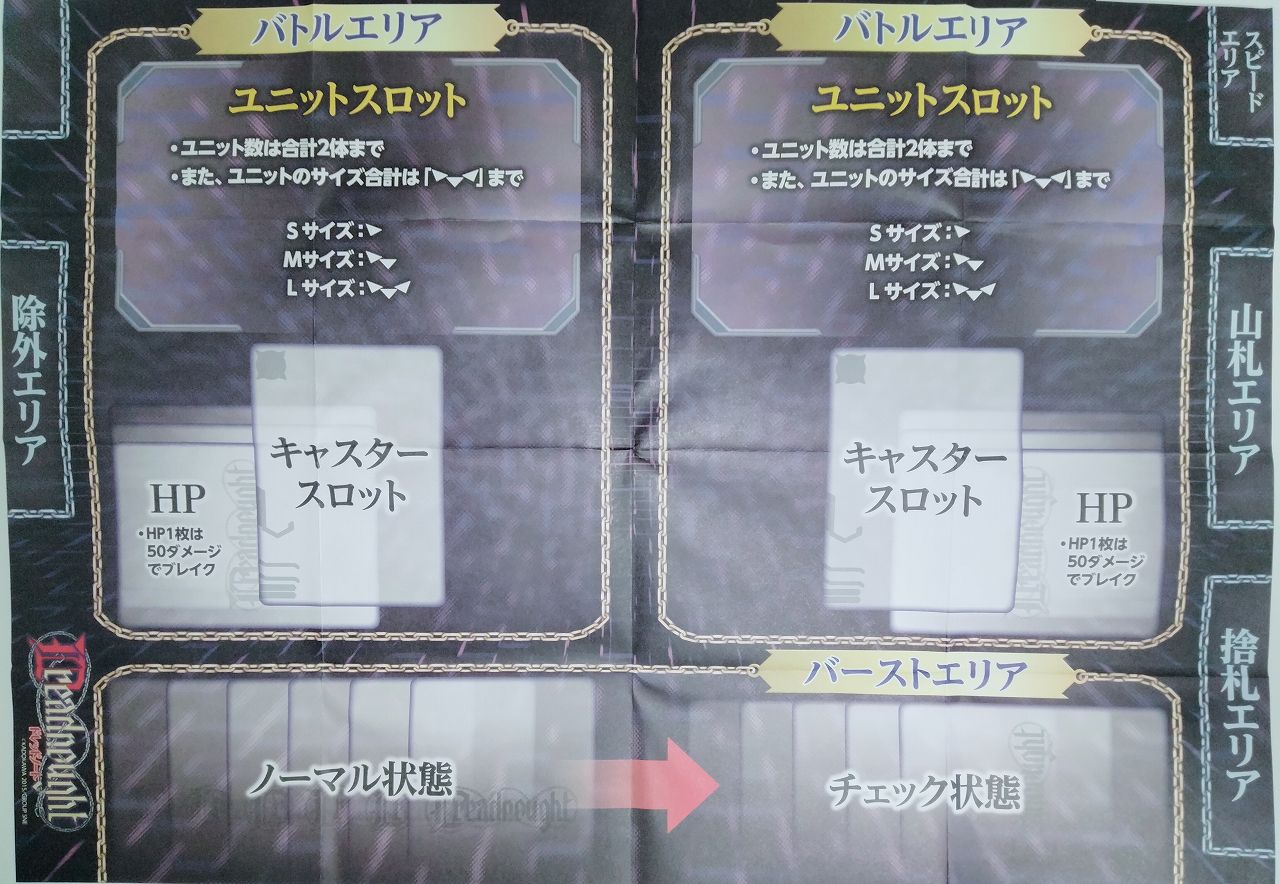

①キャスターカード2枚をノーマル状態(縦向き)・クローズ(裏向き)でキャスタースロットに置く。

②お互いのデッキをシャッフルし自軍山札エリアに置く。

③キャスターカードをオープン(表向き)にし、HPと同じだけ自軍山札の上からカードをそれぞれのキャスターのHPに横向きのクローズで置く。

④自軍山札の上からカードを1枚クローズのままノーマル状態で自軍のバーストエリアに置く。

⑤自軍山札の上からカードを7枚引く(初期手札/上限7枚)

⑥引き直し選択(マリガン)

望むなら手札の入替を1度だけ行うことが出来る。任意の枚数の手札を捨札エリアに置き、捨札にした枚数と同じ枚数を山札から引く。マリガンは公平を期すために捨札にするカードはマリガン処理が終わるまではクローズで同時にオープンして捨札に置く。

▼ゲーム開始の掛け声▼

バーストオン!

>TCG別 スタート掛け声一覧<

▼各フェイズ▼

①スピードフェイズ

(1)各プレイヤーは山札の上から1枚ずつスピードエリアにカードをオープン(表向き)で置く。こうして置いたカードを「スピードカード」と呼ぶ。このスピードカードはエンドフェイズで捨札になるまで、公開された手札であるかのように使える。

(2)スピードカードのSPを比較する(AAが速く~Cが遅い、アルファベットが同じなら+の数が多い方が速い)。SPが同じ場合は「スピードバーン」が発生。

スピードバーン…お互いにスピードカードを捨札にし、再び山札の上からカードを1枚オープンし、スピードカードが異なるSPになるまでこれを繰り返す。

(3)速い側のプレイヤーが任意でスピード行動(「ギアチェンジ」と「Speedアビリティのプレイ」)を任意の順序で行う。

ギアチェンジ…スピードフェイズの間に任意で1度だけ、現在置かれているスピードカードを捨札にして、任意の手札のカード1枚をクローズ(裏向き)でスピードエリアに置く事ができる。

Speedアビリティのプレイ…自軍にSpeedアビリティを持つキャスターかユニットが存在するなら任意でプレイできる。

(4)遅い側のプレイヤーも同様にスピード行動を任意の順序で行う。

(5)スピード行動の結果、クローズのスピードカードがある場合は双方同時にオープンする。その後、再度SPを比べ、速いプレイヤーが先攻、遅いプレイヤーが後攻となる。SPが同じ場合はスピードバーンが発生した後、再度SP比較を行う。先攻後攻が決定したらドローフェイズへ移る。

②ドローフェイズ

先攻プレイヤーは山札から1枚引き、山札の上からカードを1枚クローズのままノーマル状態(縦向き)でバーストエリアに置く。

後攻プレイヤーは山札から2枚引き、山札の上からカードを1枚クローズのままノーマル状態(縦向き)でバーストエリアに置く。

③キャストフェイズ

キャストフェイズでは先攻プレイヤーから、以下(1)~(4)の「キャスト行動」を任意の順序で任意の回数実行できる。先攻プレイヤーが終了した後、後攻プレイヤーが行い、後攻プレイヤーが終了するとキャストフェイズは終了となる。

(1)ユニットカードのキャスト

手札やスピードカードのユニットをバトルエリアの空きスロットにオープンで置く事ができる。これを「キャスト」といい、キャストにはログコストの支払いが必要となる(後述)。また、ユニットにはS(▼)・M(▼▼)・L(▼▼▼)のサイズがあり、1つのバトルエリアには最大でユニット2体まで、合計3サイズ(▼▼▼)までのユニットが存在できる。

ログコストの支払い…自軍キャスターまたは自軍バーストをノーマル状態(縦向き)からチェック状態(横向き)にする事で、その枚数に等しいログが発生し、ログコスト支払いに使用できる。ユニットカードはキャストする際に、コードカードはプレイする際に、アームズカードはエンチャントする際にログコストの支払いが必要となる。〈〉内は追加ログコスト。

(2)ダミーのキャスト

手札のカードを「ダミー」としてクローズ&チェック状態でバトルエリアの空きスロットにキャストできる。ダミーは「サイズ:S BP:50」で他要素を持っていないユニットとして扱う。

(3)ユニットを捨札にする

前までのターンにキャストした自軍ユニットを捨て札にできる。このターンにキャストしたユニットは捨て札にできない。

(4)スロット移動

自軍ユニットスロットに存在しているユニットを、隣のバトルエリアのユニットスロットに移動できる。異なるスロットの複数枚の同時移動(入れ替え)も可能だが、スロット移動してもユニットの状態(向きやエンチャント等)は変わらず、サイズの条件は守らなければいけない。

(5)Castアビリティのプレイ

ユニットやキャスターに記載されているCastアビリティを任意で使用できる。各Castアビリティにつき、1ターンにそれぞれ1回までしか使用できない。

④ファストフェイズ

ファストフェイズでは先攻プレイヤーから、以下(1)(2)の「ファスト行動」を任意の順序で任意の回数実行できる。先攻プレイヤーが終了した後、後攻プレイヤーが行い、後攻プレイヤーが終了するとファストフェイズは終了となる。

(1)アームズのエンチャント

手札やスピードカードのアームズカードを、エンチャント(効果を付与)する対象の上に、オープンかつ縦向きにして上に重ねて置く。アームズは同じ対象に1枚しかエンチャントできず、すでにエンチャントされている対象にはエンチャントできない。アームズや、強化・衰弱などのエンチャントは、エンドフェイズに全て捨札となる。

(2)Fastアビリティのプレイ

ユニットやキャスターに記載されているFastアビリティを任意で使用できる。各Fastアビリティにつき、1ターンにそれぞれ1回までしか使用できない。

⑤アクションフェイズ

アクションフェイズでは先攻プレイヤーと後攻プレイヤーが交互に1つずつ、以下(1)~(3)の「アクション行動」のいずれか1つを選択し実行できる。可能な限り何度でも実行でき、お互いが連続でパス(何も実行しない)を選択するまで繰り返す。

(1)アタック

アタックを行う場合、まず攻撃側(アタックするプレイヤー)はノーマル状態の自軍ユニットを任意の数えらび、選んだユニットを全てチェック状態にする。その後、守備側(アタックされるプレイヤー)のアタック先となるバトルエリアを1つ選びアタックを行う。この時、キャスターのHPが残っておらず、ユニットが存在しないバトルエリアは選ぶことができない。

守備側はアタックされたバトルエリアにいるキャスター1体またはユニット1体を選び、ブロックを行う(アタックを受ける)。この時、ノーマル/チェック状態関係なくブロック可能。バトルエリアにユニットが存在しない場合は強制的にキャスターでブロックとなる。

このタイミングでリアクションのプレイが可能。リアクションがあった場合は、リアクション行動の処理を行う。

リアクション行動…リアクション(Re)は、「アタック」「Ac効果」「リアクション(Re)」に対してのみ、割り込むことができる。まずアクションされた側にリアクションの権利が発生し、リアクションの権利は交互に移る。お互いがパスした場合、プレイされた逆順で処理を行う。リアクションは各カード記載のReや、サブエフェクト(後述)等が使用できる。

リアクション行動の処理後、アタックが成立しているユニットのBPの合計値を算出し、アタックダメージとする。そのアタックダメージを守備側のブロック対象に与える。

キャスターがブロック対象の場合、50ダメージ(HP価値)ごとに、HPが1枚ブレイクとなる(100ダメージなら2枚)。ブレイクされたHPのカードは、クローズのままチェック状態でバーストエリアに置く。50ダメージ未満であれば何も起きない(端数など含め、ダメージの蓄積はされない)。ユニットがブロック対象の場合、そのユニットのBP以上のダメージが与えられるとブレイクとなり、そのユニットは捨札に置かれる。BP未満のダメージであればブレイクはされず、ダメージの蓄積もない。

アタックダメージにより守備側のユニットがバトルエリアから1体もいなくなった場合「アタックボーナス」が発生し、そのバトルエリアにいるキャスターはHPが1枚ブレイクされる。

(2)Acの効果をプレイ

Acアビリティの使用、またはコード効果のプレイが可能。

(3)パス

何も実行しない。

⑥エンドフェイズ

(1)各プレイヤーはスピードカード、エンチャント中のカード、ダミーを全て捨札に置く。ターン終了まで続く効果が全て無効になる。

(2)手札が8枚以上あるプレイヤーは、手札が7枚になるように手札を捨札に置く。この時、手札が6枚以下になるように捨てる事はできない。

(3)各プレイヤーはチェック状態の全てのカードをノーマル状態にする。

⇒次のターンへ

↓↓その他処理↓↓

・サブエフェクト

ユニットカードとコードカードにはカード下部に「Sub Effect(サブエフェクト)」を持つカードがある。サブエフェクトは手札またはスピードカードからプレイするもので、ユニットやコードとは別の効果としてプレイされる。

[覚醒]…リアクションの効果としてコスト無しでプレイできる。自軍ユニット1体を対象に(対象にとれる条件も記載あり/Freeは何でも対象にとれる)、そのリアクション連鎖終了まで対象のBPを指定数分だけ上昇させる。使ったカードは捨札となる。

[増強]…Acの効果としてコスト無しでプレイできる。自軍ユニット1体を対象に(対象にとれる条件も記載あり/Freeは何でも対象にとれる)、使用したカードをそのままクローズにして対象へ「強化」1枚としてエンチャントできる。

[奔流]…基本ログコスト3以上のコードプレイ時にプレイする事で、そのログコストを1軽減できる。1つのコードの支払いに対して1枚までしかプレイ出来ない。使ったカードは捨札となる。

・ゴッドドロー

自軍の任意のノーマル状態のバーストカードを手札に加えることが出来る。何度でも実行可能だが、1枚ずつ処理を行う。実行タイミングは、「スピード行動」の1つとして、「キャスト行動」の1つとして、「ファスト行動」の1つとして、「ブロック宣言」の宣言前、「アクション行動」の宣言前、「リアクション行動」の宣言前に実行できる。

・山札にカードが無い場合

山札にカードが無い時に山札のカードが要求される場合、任意のキャスターの任意のHPカードを山札の代わりに使用しなければならない。これにより全てのキャスターのHPがなくなった場合でも敗北となる。

・ダメージの処理と蓄積

アタックで発生したダメージを「アタックダメージ」、コードの効果から発生するダメージを「コードダメージ」、アビリティの効果から発生するダメージを「アビリティダメージ」と呼ぶ。キャスターは50ダメージ(HP価値)が与えられるごとに、HPが1枚ブレイクとなる(100ダメージなら2枚)。ブレイクされたHPのカードは、クローズのままチェック状態でバーストエリアに置く。ユニットはそのBP以上のダメージが与えられるとブレイクとなり捨札に置かれる。またダメージの蓄積という概念は存在しない。

・エンチャント

「強化」のエンチャントは、クローズかつ縦向きにしてユニットの下に重ねて置く。強化1枚は、エンチャントされているユニットを「BP+20」する効果を持つ。

「衰弱」のエンチャントは、クローズかつ横向きにしてユニットの下に重ねて置く。強化1枚は、エンチャントされているユニットを「BP-20」する効果を持つ。衰弱エンチャントによりBPが0以下となったユニットはブレイクされ、捨札に置かれる。

特徴

製品リリース前から「本TCGのターゲットはカジュアルなTCGに満足できないプレイヤー(いわゆるガチ勢)」とされており、発売前から賞金制の大型大会が実施予定されていた。

運営は「積極的に大会に参加して欲しい」という思いがあり、

本TCGのタイトルでもある『Dreadnought』とは『恐れ知らず』という意味で、これは神々を従え、戦いに赴くキャスターたちを表す言葉であり、プレイヤーに対し、他人との戦いである大会に恐れずに参加してほしいという思いが込められている。

従来のTCGの主流であるターン制ではなく、交互に手番を行いカードを繰り出し激しい応酬が生まれる『クロスカウンターシステム』を採用している。これは本TCGの根幹のシステムであり『クロスカウンターTCG ドレッドノート』とも呼ばれていた。このシステムにより、何か行動をすると相手に行動権が移るため、一人のプレイヤーが永遠に行動する(いわゆるソリティア)がない。

エピソード

Championship 2015

ドレッドノート初の大型大会『Championship 2015 東京』(第一弾環境)では、青と黒の2大勢力となっており、決勝トーナメントに進んだ16名のうち、青黒混色が9名、青単4名(優勝は青単)、赤青2名、赤黒1名となっていた。

イカサマ

賞金制大会という事で、イカサマも問題となっていた。

大型大会にて、シャッフル時の積みこみ行為が大きな話題となり、受賞資格のはく奪などの罰則も適用されている。

また、当TCGには『ゴッドドロー』というシステムがあり、コストを支払うために使われるバーストカードをいつでも引く事ができる。ただしバーストカードは常に裏向きで、普通はどのカードか分からず、コスト支払いに必要なカードのため、むやみに引く事は出来ないのだが、どれがどのカードか特定できれば、かなり有効なドローとなる。このシステムがイカサマと相性がよかったというのも問題視されていた。

コメント