当時の歴史

『ゼノンザード(ZENONZARD)』とは、2019年にバンダイからリリースされたデジタルカードゲーム、ならびにトレーディングカードゲーム。

AI技術を活用したバンダイのデジタルカードゲームの新ブランド『AI CARDDASS(エーアイ カードダス)』の第1弾タイトルとして、バンダイナムコグループ・HEROZ・ストレートエッジによる協業プロジェクトとして展開された。

2019年3月にリアルカード(トレーディングカードゲーム)の配布・発売、同年9月にはスマートフォン向けアプリ(デジタルカードゲーム)がリリースされている。

【ストーリー・世界観】

西暦20XX年――

極度に高度化した科学技術により、従来の人工知能[AI]は人間に比肩すると言われるほど、著しい進化を遂げていた。医療、治安維持、経営、果てはエンターテイメント、軍事に至るまで、世界中にAIは遍在し、 新たなAI開発までもAIが担う時代…… 中でも超高密集積演算対応似人型AI

――通称[コードマン]と呼ばれるものに至っては、『人格』とも呼べるような究極的なインターフェイスを獲得し、単なる道具という存在を凌駕しつつあった。そして、科学の粋と人類の叡智を一堂に会し、開催へと至った[ザ・ゼノン]

―― 歴史上、世界で最も普及したとされる[ゼノンザード]を舞台に据え、ときにAIと戦い、ときにAIと共闘する……なんびとたりとも先を見通せぬ大会。この戦いの中でコードマンは……

そして貴方は、世界の核を覗き見ることとなる――(公式サイトより引用)

2018年9月26日(水)

バンダイカード事業部から、AI技術を活用したバンダイのデジタルカードゲームの新ブランド『AI CARDDASS(エーアイ カードダス)』の立ち上げ、そしてその第1弾タイトルとして『ZENONZARD<ゼノンザード>』のリリース予定が発表された。イメージソングとしてアーティストの藍井エイル氏がゼノンザードのために書き下ろした新曲『Daylight』が採用。

2018年12月27日(木)

スマートフォン向けカードゲームアプリ『ゼノンザード』の事前登録が開始。

2019年2月19日(火)

恵比寿アクトスクエア(東京都)にて『バンダイ【AI CARDDASS】ゼノンザード 発表会』が開催。

2019年3月17日(日)

幕張メッセにて開催の、国内最大級のeスポーツイベント『RAGE 2019 Spring』にて、ゼノンザードのリアルカードが入ったデッキセット『ZENONZARD DECKCODE:0』が無料配布された。このリアルカードセットは、事前登録キャンペーンなど、他でも公式から無料配布が行われている。

2019年3月23日(土)

ゼノンザードのリアルカードセット『ZENONZARD DECKCODE:01』(税抜1000円)が発売開始。セット内容は構築済みデッキ(白・赤)2セットの他、プレイシート&マニュアル、フォース/トークン/無色マナカード、スリーブやライフカウント用ダイス、さらにアプリ配信後に連動できるシリアルコードも封入されていた。

2019年4月中旬

ゼノンザードの第1回クローズドβテストが開始。翌月5月にも第2回クローズドβテストとして参加者が追加された。βテストの参加者は事前応募の抽選で決定され、第1回は3000名、第2回は予想以上の応募で落選続出となったため定員が10000名から20000名に増員される事になった。後の統計により、βテストでは、参加プレイヤーとオフィシャルAIの対戦勝率は、オフィシャルAI側の勝率が80%を超えていたという。

2019年9月10日(火)

スマートフォン向けカードゲームアプリ『ゼノンザード』がリリース。事前登録者は50万人を超えていた。同日20時より、MCにオフィシャルサポーター『霜降り明星』と石田晴香、そしてゲスト声優(立花慎之介,近藤玲奈,田村睦心)をむかえたリリース記念番組が配信され、番組終了後には、ゼノンザード公式YouTubeチャンネルにて『ゼノンザードTHE ANIMATION』第0話が最速配信された。アニメは公式YouTubeチャンネルにて2020年10月31日まで配信された(全10話)。

(引用:アプリ起動画面)

2019年9月28日(土)

渋谷n_space(東京都)にて、サービス開始を記念するイベント『ZENONZARD “AI” BASE』が開催。オープン前から多くのファンが集まり長蛇の列となった。当イベントでは、イベントAI(ワンダくん)との対戦企画(勝利でオリジナルTシャツプレゼント)や、リアルカード展示、プロモカードの配布などが行われた。

2019年11月23日(土)

ゼノンザードの初の単独e-sportsイベント『ZENONZARD THE 5WALLS powered by RAGE』が開催。

2020年3月23日(月)

リリース半周年を記念した企画として『ソードアート・オンライン』コラボが開催。

2020年3月30日(月)

『ZENONZARD WAFERS(ゼノンザード ウエハース) CODE:01』が発売開始。

2020年6月22日(月)

『バトルスピリッツ』コラボが開催。

2020年9月2日(水)

『仮面ライダー』コラボが開催。

2021年2月18日(木)

アプリサービスが終了となった。

対戦方法・ルール

▼勝利条件▼

・相手プレイヤーのライフが0になる

・相手のデッキが0枚で相手のスタンバイフェイズになる

▼デッキ構築ルール▼

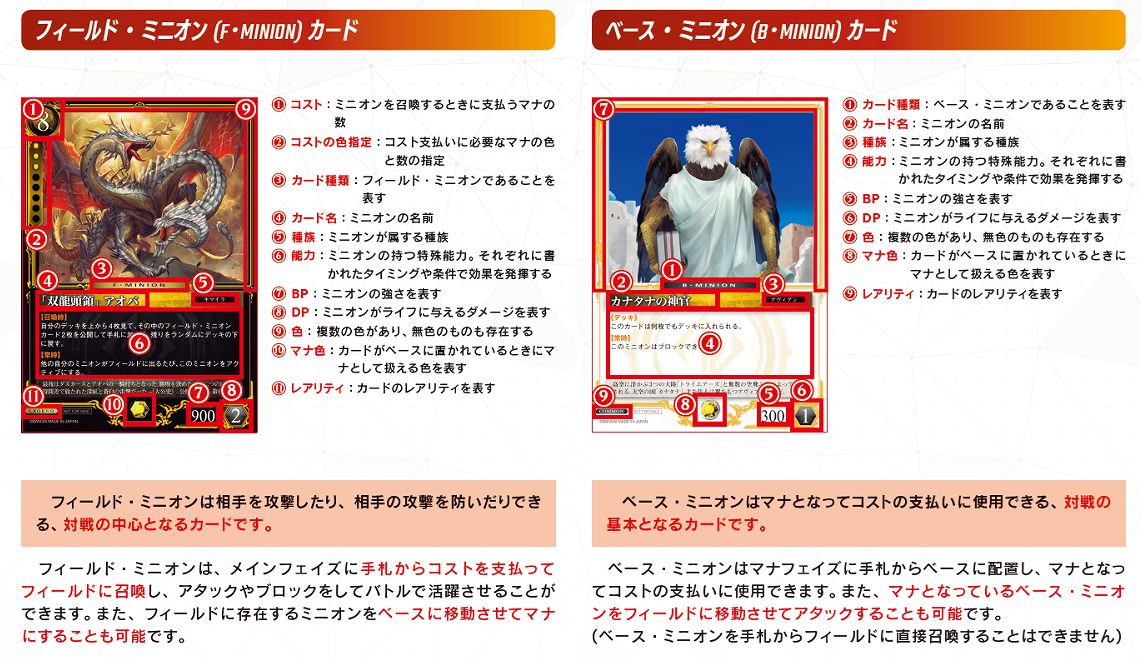

デッキはフィールドミニオン・ベースミニオン・マジックカードで構築した40枚ちょうど。同じカードはデッキに3枚まで。デッキとは別に異なる2枚のフォースカード。

▼対戦に必要な備品▼

無色マナ(カードであればなんでも使用可)

ライフカウンター(サイコロなど)

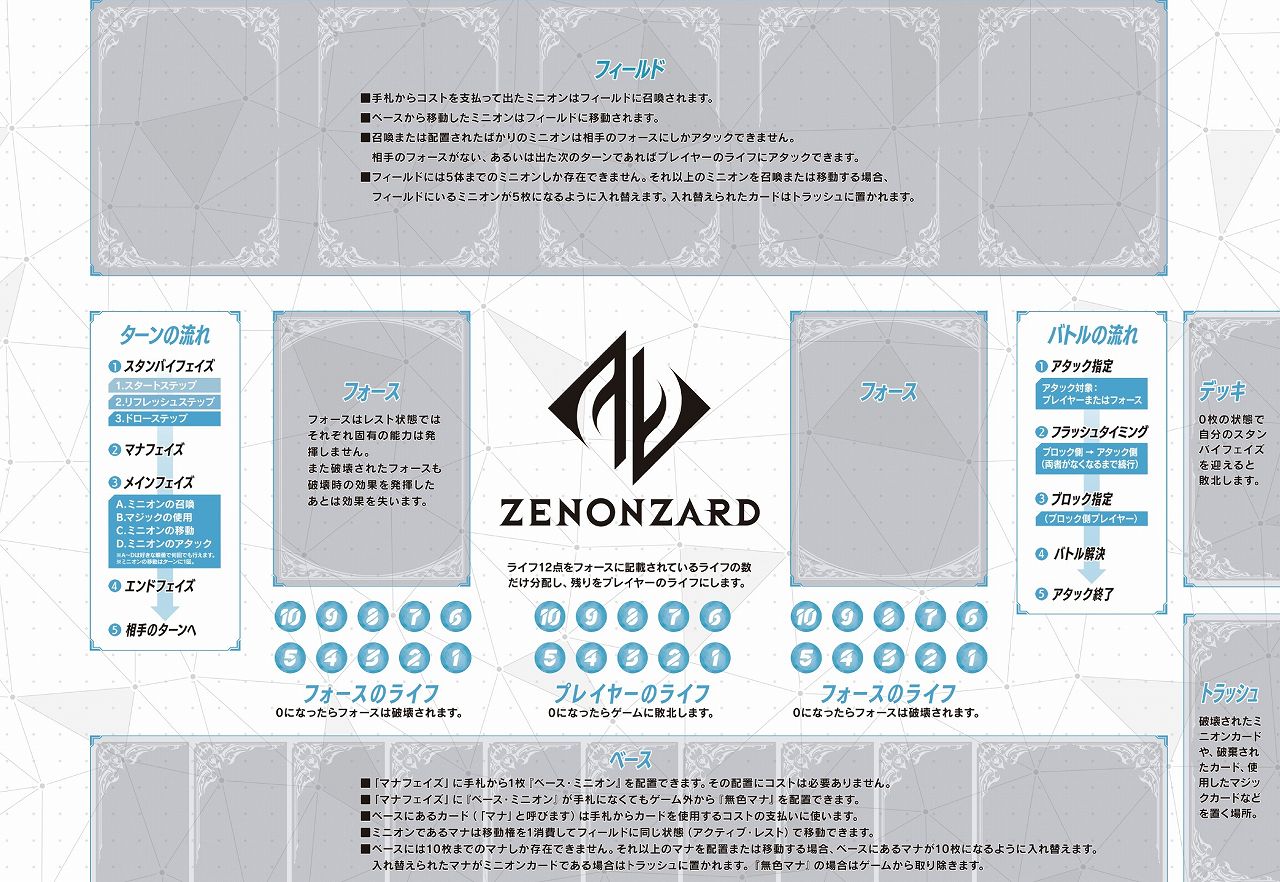

▼ゲーム開始準備▼

①デッキシャッフル

②ジャンケン等で勝った方が先攻

③お互い選択したフォース2枚を公開し、12点のライフからフォース毎に指定されたライフの数を振り分け、残りをプレイヤーのライフとする(例えばライフ2と3のフォースを選択している場合、プレイヤーのライフは7となる)。

④デッキからカードを6枚を引く(初期手札/上限10枚)

⑤引き直し選択(マリガン)

望むなら手札の入替を1度だけ行うことが出来る。要らないカードを好きなだけデッキの下に戻し、戻した枚数と同じだけデッキの上からカードを引き、その後デッキをシャッフルする。

(プレイシート)

▼ゲーム開始の掛け声▼

—

>TCG別 スタート掛け声一覧<

▼各フェイズ▼

①スタンバイフェイズ

スタンバイフェイズは以下3つのステップで進行する。

(1)スタートステップ…移動権を1獲得する。ただし先攻プレイヤーの第1ターン目は移動権の獲得は行わない。

(2)リフレッシュステップ…自分のミニオン、ベース、フォースを全てアクティブ(縦向き)にする。

(3)ドローステップ…デッキの上からカードを1枚引く。ただし先攻プレイヤーの第1ターン目は引けない。また手札上限が10枚のため11枚目となるカードは手札に加えられず破棄される。

②マナフェイズ

以下から1つ選んで実行する。

・ベースミニオンの配置…手札の「ベース・ミニオン」カードを1枚選んで、自分のベースに配置する。

・無色マナの配置…ゲーム外から無色マナ1つを自分のベースに配置する。

・何もしない

ベースには最大10枚までしかカードを置く事ができないため、10枚ある状態で新たなカードを置く場合は、既にあるカードを1枚破棄して入替を行う。この時、ミニオンではない無色マナを入れ替える場合はゲームから取り除く。

ベースに置かれたカードは、そのカードの色のマナとなって、コスト支払いに使用できる。

③メインフェイズ

以下の行動★を、可能な限り好きな回数、好きな順番で行うことが出来る。何もしないのも可能。

★ミニオンの召喚

手札の「フィールド・ミニオン」をコストを支払って(後述)フィールドに召喚する。

ミニオンはフィールドに5体までしか存在できないため、既に5体いる状態でミニオンを召喚する場合は、まずフィールドにいるミニオン1体を破棄して(トラッシュに置き)、入れ替える必要がある。この時破棄したミニオンの破壊時効果は発揮しない。

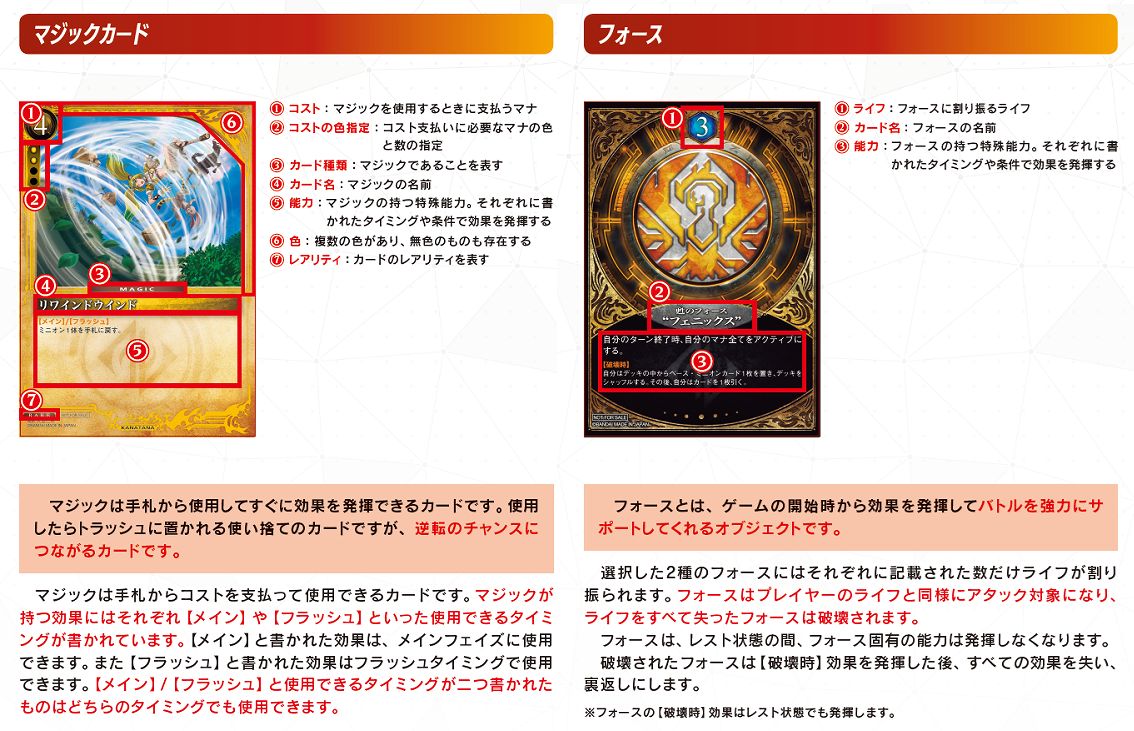

★マジックの使用

手札のマジックカードをコストを支払って(後述)使用する。使用したマジックカードは効果発揮後にトラッシュに置く。

【コストの支払い】

手札のカードを使用するためには、カード左上に記載されている「コスト」の支払いが必要となる。コストには、指定された色のマナのみで支払う事ができる「有色のコスト」(コスト下に記載の●)と、どの色のカードでも支払う事ができる「フリーコスト」(コストから有色のコストを引いた数)がある。

コストを支払う際は、ベースにあるカードをレスト(横向きに)することで、そのカードの色と同じマナが生まれ、そのマナをコストの支払いに使用する事ができる。

★ミニオンの移動

移動権を1消費してフィールドにいるミニオン1体をベースに移動させるか、ベースのマナ1つをフィールドに移動させる。この時、アクティブ状態のカードはアクティブ状態まま、レスト状態のカードはレスト状態のまま移動させる。トークンやミニオンカードではないマナは移動できない。

フィールドに移動したミニオンは同一ターンにアタックやブロックを行う事ができるが、そのターンに置かれたばかりのベースミニオンは、相手のフォースがある場合、フォースにしかアタックできない。フィールドからベースに移動したミニオンは、アクティブ状態ならば同一ターンにマナとしてコスト支払いに使用可能。

★ミニオンのアタック

ミニオンのアタックは以下の手順で進行する。アタックは可能な限り何度でも可能(同じミニオンでも可能)。

(1)アタック指定ステップ

自分のフィールドにいるアクティブ状態のミニオン1体をレストにし、アタック対象に相手プレイヤーかフォース1つを選び、アタック宣言を行う。

このターン手札からフィールドに出たか、ベースに置かれたばかりのミニオンは、相手のフォースがある場合、相手のフォースにしかアタックが出来ない。相手のフォースが無い場合は出たばかりのミニオンでもプレイヤーへのアタックが可能。

(2)フラッシュタイミング

フラッシュタイミングでは【フラッシュ】と書かれたマジックか、【飛来】を持つミニオンカードを手札から使用できる。最初にブロック側がカードを使う権利を得て、ブロック側の使用したカードの効果解決が終わるか、カードを使用せずにパスを宣言したら、アタック側も同様にカードを使用できる。アタック側とブロック側が共にカードを使わず、パスが連続したらフラッシュタイミングは終了となる。

(3)ブロック指定ステップ

相手にアタックされた時、自分フィールドにいるアクティブ状態のミニオンをレストにしてブロックするか、ブロックせずにそのままライフで受けるかを選択する。

(4)バトル解決ステップ

ミニオンのアタックがブロックされた場合、ミニオン同士のバトルが発生する。アタックしたミニオンとブロックしたミニオンのBPを比べ、BPが低いミニオンは破壊されトラッシュに置かれる。同値の場合は両方とも破壊される。

ミニオンのアタックがブロックされなかった場合、アタックしたミニオンのDPと同じ値分、アタック対象となっていたプレイヤーかフォースのライフがダメージを受ける(DP分ライフを減らす)。その際、フォースのライフが0になればそのフォースは破壊され(破壊時の効果を解決し裏向きにする)、プレイヤーのライフが0になればアタックしたプレイヤーのゲーム勝利となる。

バトル終了後もメインフェイズは続くので、アタック含めたメインフェイズでの行動が可能。

④エンドフェイズ

以下の処理を順に行う

(1)全ての「ターン終了時」の効果を発揮する。

(2)「ターンの間」「ターン終了時」までの効果を全て消滅する。

(3)残った移動権をなくす。

⇒相手のターンへ

↓↓その他処理↓↓

・複数の効果が同時に発揮した場合、その効果を発揮したプレイヤーがどちらかに関わらず、現在ターンを進めているターンプレイヤーが効果の解決順を決定する。また1つの効果を解決した事によって新たな効果が発揮した場合は、その新たな効果を優先して解決する。

・フォース、プレイヤーのライフの回復上限はそれぞれ10となり、ライフが10の状態でライフが増える効果が発動しても10よりは増えない(10までは増える)。

特徴

ゼノンザードには一部トレーディングカード(紙のリアルカード DECKCODE:0,1)の展開もあったが、主はデジタルカードゲームとして展開されていた。

やはりゼノンザードの最大の特徴は、カードゲームに特化したAIを搭載したスマホゲームアプリにあり、AIにおいて数々の実績を持つHEROZと共同開発し、「人間とAI」をテーマに展開していた。

AIは、作中では”バディ”と呼ばれるプレイヤーのパートナーとして、プレイヤーのゲーム内での対戦から学習し(深層学習ディープラーニング)、日々成長していくものであった。

“AIがキミを一流にする”というキャッチコピーがあり、プレイヤーの対戦を見て成長したAIが、ゲーム内でプレイヤーをサポートする(対戦中のアドバイスやデッキ分析など)、まさに相棒のような存在になってくれる。

AIと人間による共闘や、育成した他AIとの対戦なども行う事ができ、まさに「人間とAI」をテーマにしたデジタルカードゲームとなっていた。

エピソード

話題のAI&カードゲーム

当時『AI』と『カードゲーム』というのは、これから伸びそうな分野としてともに注目されていて、その組み合わせでリリースされた当TCGは、話題性の面では抜群でした。

さらにプロモーションにも力を入れていて、人気芸人、人気アーティスト、そして人気声優の起用、事前に無料でリアルカードを配布して体験してもらったり、並行してアニメ放送など、宣伝効果も抜群で、アプリリリース当日は多くの人が殺到し、負荷でまともにプレイ出来ない状態でした。

また、当時のデジタルカードゲームとしては斬新なオンライン対戦方法が採用されており、ランクマッチの対戦相手は人間ではなく、そのプレイヤーが育成したAIと対戦するという、AI技術を活用したデジタルカードゲームならではの対戦方式がとられていました。

当時の思い出

当時、私もゼノンザードをプレイしておりました。

まず紙が出たので紙で遊んでいて、最初プレイした時は、ルールも覚えやすく、結構面白かった印象があります。低コストのミニオンに移動権を使ってマナ加速すると中高コストのカードも比較的早く使えるようになるスピーディなゲーム性も好きでした。

私は黄色のデッキをよく使っていて、フォースにウロボロス(ターン終了時トークン以外のミニオン全アクティブ)と、フェニックス(ターン終了時マナ全アクティブ)を採用して、フラッシュタイミングで飛来やマジックを使ってごちゃごちゃ動くのが楽しかったです。

特に、場に出ると手札が増えて、何回も起き上がって何回も攻撃する、飛来でも起き上がるアオバの事は今でもめっちゃ覚えています。こいつ強かったんですよ。

それでその後アプリがリリースされて、アプリもリリース当初はプレイしてたのですが、1か月くらいでやらなくなって、結果、紙の方が長くプレイしていた事になります。

ただ、どちらも年内にはすでにプレイしなくなっていたので、ガッツリやっていたという訳ではないですが、もし紙が宣伝用だけではなく2弾・3弾と出ていたら、もうちょっと続けていたかもしれません。

その後復帰する事はなかったのですが、環境などはチラチラとSNSで見たりしてて、サモンゴレイムっていう1で5を生み出す強力カードが環境で暴れていたって事は記憶に残ってますし、他作品とのコラボをしたタイミングでもどんなカードが出たのか少しだけ見ていました。

そんなゼノンザードでしたが、アプリリリースからおよそ1年半という短い期間でサービス終了となってしまいました。当時としてはまだ新しすぎるAI技術が搭載されているアプリという事で、サービス継続するコストも負担が大きかったのかなぁと思ってしまいます。

-120x68.jpg)

コメント